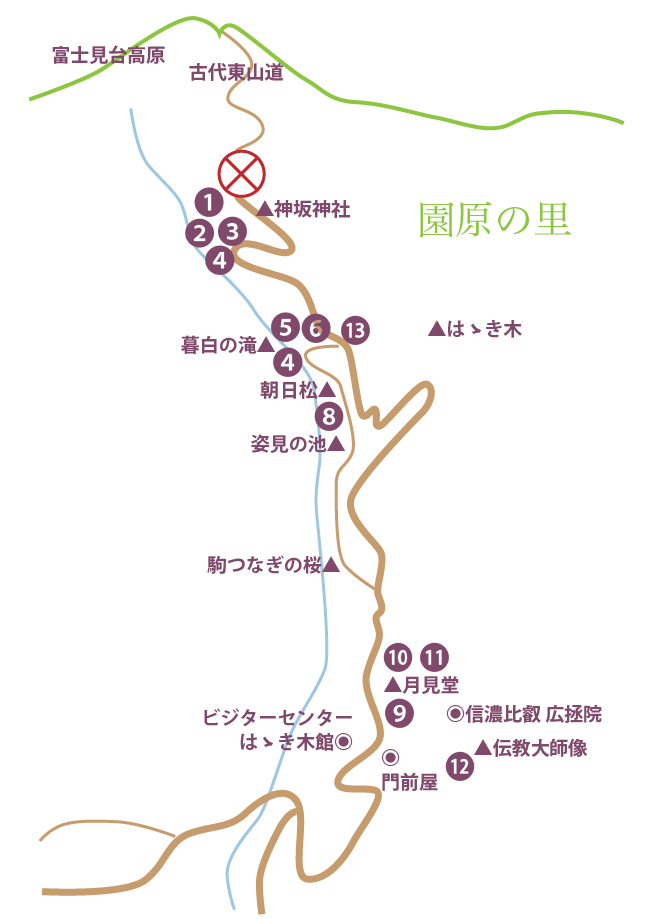

神坂神社の向かって左方から、神坂峠の登って行く山道がある。

たぶん古代東山道もここから神坂峠をめざして登っていったと思われるが、 その登り口に一つの巨岩が露出していて、多くの人や馬がこの岩を踏みしめて登り、踏みささえて下ったことが想像される。

平安時代初頭期の弘仁五年(八一四)に成立した勅選漢詩集「凌雲集」に載せられた五言八行の漢詩「渉信濃坂」は、この巨岩の左上方に黒御影石の埋め込みで磨崖碑として東面している。

また碑文の左下の露岩には、次の案内鋼板が埋め込まれている。

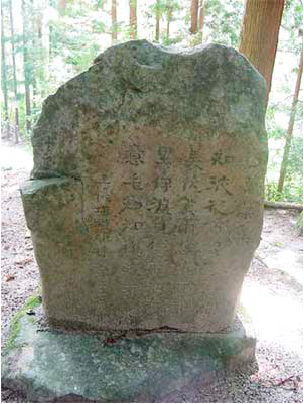

渉信濃坂 信濃坂を渉る (大意)信濃坂(神坂峠の古名)を越える

積石千重峻 積石は千重峻しく 岩石は幾重にも積み重なって峻しく

危途九折分 路急うして九折に分かる 危険な山道は屈折して分かれている

人迷邊地雪 人は迷う辺地の雪 旅人は人里を離れた国境の雪に踏み迷い

馬躡半天雲 馬は躡む半天の雲 馬は中空の雲を踏んで行くように見える

岩冷花難笑 岩冷やかに花笑き難く 冷えきった岩間の花は咲きそうになく

溪深景易曛 溪深くして景曛れ易し 深い谷間の日ざしは早く暮れてしまう

郷関何處在 郷関何處にか在る 故郷はどちらの方向にあるのだろうか

客思轉紛々 客思轉紛々 旅人の愁いはつのり千々に乱れてしまう

出典 凌雲集(勅選漢詩集)弘仁五年(八一四)成立

作者左大史正六位上兼行伊勢権大掾 坂上忌寸今継

揮毫 長野県文化財保護協会長

長野県文化財保護審議員 黒坂周平

「凌雲集」はわが国最初の勅選漢詩集で、この「信濃坂を渉る」という詩は信濃国を詠じた詩としては最古の作品であり、「凌雲集」の中でも優れた作品といわれている。

「坂上今継」の身分について、「左大史」は太政官に属し宮中の文書を司り、諸司諸国の庶務を記録する官職、「正六位上」は官位、「兼行」は兼務することで、つぎの「伊勢権大掾」は伊勢の国の権官(定員外に権に任命した官)で、「大掾」は大国の第三等官であるという。

また「坂上忌寸」は渡来人の末裔といわれ生没年は不明であるが「日本後記」の編集にも関係している。

揮毫者の黒坂周平先生は、上田市東前山の方で「長野県史」編纂に携わられ、東山道研究の第一人者として知られており、「東山道の実証的研究」の著者である。